<ダイバーシティ&働き方改革シリーズ>実践!ダイバーシティ(基礎編)

講座概要

いま、多くの企業が”ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)”や”ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン(DEI, もしくはDE&I)”を合言葉にして積極的に取り組んでいますが、経営戦略としての「ダイバーシティ推進」の成否は、従業員一人ひとりが取り組みの意義を理解し、自分事として行動できるかどうかにかかっています。

2024年4月に義務付けられた「障がいのある人への合理的配慮」にも象徴されるように、近年のダイバーシティ推進の取り組みでは、「ダイバーシティ(多様性)」だけでなく「インクルージョン(包括性)」や「エクイティ(公平性)」の視点が求められるようになっています。そんな中、一部従業員の反発に悩む企業・団体からの相談も多く寄せられており、従業員の理解向上はますます重要な鍵になっています。

本講座は、従業員全員の意識改革と行動変容を目指したもので、DEIへの従業員の理解を促進し、組織が一丸となってダイバーシティ推進に取り組んでいけるようサポートします。ダイバーシティを組織の共通認識にし、さまざまな施策を推進していくために、ぜひ本講座をご活用ください。

特長

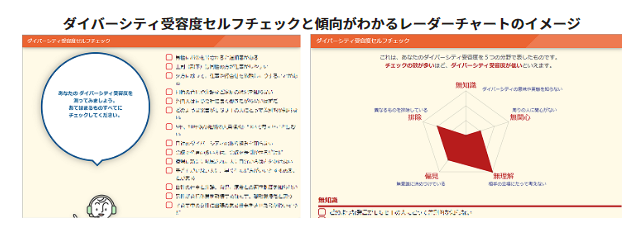

本講座は、「知る」だけでなく、一人ひとりが「考え・行動する」ことを促すよう構成されています。コンパクトな動画講義でダイバーシティ推進の意義やポイントを学びながら、受講者自身の「ダイバーシティ受容度」をレーダーチャート表示するセルフチェックや、職場でよくあるケースをもとにしたワークを通じて、取り組みへの理解を深め、自分事としての気づきを促し、実践力を身につけます。

- 「D&I」「DEI(DE&I)」など、自社の取り組みへの理解を促進できる

- 「ダイバーシティ」、「インクルージョン」、「エクイティ」についてそれぞれ解説

- 中でも「エクイティ」について丁寧に解説し、多様な人材が活躍するために必要な取り組みであることへの理解を促す

- 多様な人材の活躍の推進に向けて、社内の共通認識を築く

- 障がい者への「合理的配慮」や、LGBTへの「アウティング禁止」など、重要事項も周知

- 「アンコンシャス・バイアス」や「心理的安全性」についても解説

- ダイバーシティ推進の幅広い取り組みテーマの基礎を1講座で習得できる

- 女性の活躍推進

- 介護/病気治療/不妊治療と仕事の両立支援

- 障がい者の活躍推進

- 外国人の活躍推進

- LGBTの活躍推進

- シニア人材の活躍推進

- ダイバーシティ受容度セルフチェックにより、ダイバーシティを自分事として捉えられる

- ケーススタディを通じて実践力を身につける

学習目標

- 「ダイバーシティ」とは何かを理解する

- 企業におけるダイバーシティ推進の意義を理解する

- 多様な人材が活躍するために、さまざまな課題が存在することを理解する

- ダイバーシティ推進のため、一人ひとりに必要な取り組みを理解する

講座目次

- レッスン1:「ダイバーシティ」とは

- レッスン2:ダイバーシティに取り組む理由

- レッスン3:”違い”を受け入れ活かす

- レッスン4:多様な人材の活躍のために

- レッスン1:ダイバーシティ推進の取り組み

- レッスン1:実践しよう!意識改革

- レッスン2:実践しよう!働き方改革

- レッスン3:一人ひとりが考える職場改革

- レッスン1:【ケース1】育児との両立を支援する

- レッスン2:【ケース2】LGBTの気持ちを理解する

- レッスン3:【ケース3】介護との両立

- レッスン4:【ケース4】外国人社員と仕事をする

- レッスン5:【ケース5】異なる意見を大切に

執筆・監修

執筆

株式会社 wiwiw

講座制作者

株式会社wiwiw

備考

- 多くの企業・団体から導入された人気講座が、DEI時代のニーズに応えて大幅改訂!より充実した本講座をぜひご活用ください。(2024.6.28リリース)

- 「<ダイバーシティ&働き方改革シリーズ>実践!ダイバーシティ・マネジメント(管理職編)」との併用により、受講効果をより向上させることができます。ぜひ併せてご活用ください。

- 本講座の講義は、動画データでの提供も可能です

受講者の声

LGBT問題が自分には関係ないと思っていたが、かなり身近な問題であると考えさせられた。

一人ひとりの考え方や置かれている状況はそれぞれ異なっており、まずは、しっかりと相手の話しを聞いて理解するように努めることが大事だと思いました。また、自分自身を理解してもらうためにも自分の情報を発信していくことが必要で、職場環境を良くしていくためにもお互い協力して助け合っていくことが大切だと思いました。

本研修の例題は、実際に職場で経験したものも多く、ダイバーシティ推進にあたり誰もが直面する内容であると思った。改めてさまざまな課題に対して考えることができ、よかった。

無意識に自分でも偏見をもっていることに気づかされた。