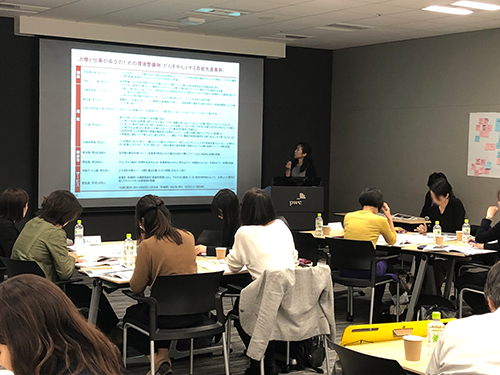

このたび、企業の人事・労務担当者様向けに、「治療と仕事の両立支援」実践プラン立案 研修- 自社の個別課題を明確にして実践のポイントを確実におさえる -を名古屋に引き続き東京にて開催いたしました。

4時間半という長時間の研修にも関わらず、多くの人事・労務担当者様にご参加いただき、みなさま最後まで、活発に意見交換をされており、「治療と仕事の両立支援」についての問題意識の高さを感じました。

当日の様子をお伝えします。

本研修は、「基調講演」「講義」「ワークショップ」「実践プラン作成」という流れで開催いたしました。

【基調講演】治療と仕事の両立に対する支援の必要性と支援のあり方について

厚生労働省「治療と職業生活の両立等支援対策事業」ガイドライン作成委員会で座長をつとめられた

木谷 宏 教授(県立広島大学大学院経営管理研究科 教授)をお迎えし、「治療と仕事の両立に対する

支援の必要性とあり方」について働き方改革と新たな報酬の視点からお話をうかがいました。

報酬の概念は、もともと賃金だったころから、自己実現、時間(ワーク・ライフ・バランス)と多様になってきており、最近では「両立支援」も報酬のひとつである、というお話や、退職年齢が上がっていることから病気は他人事ではなくそれぞれが病気に備えることが重要、病気になったときにも企業に積極的にサポートしてもらえるように常に自己研鑽を、というお話があり、アンケートでも新しい視点を多々いただいた、というお声がありました。

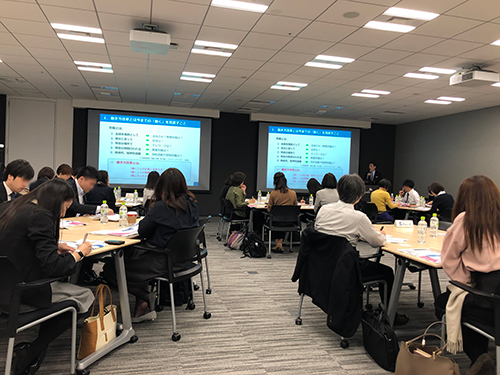

【講義】治療と仕事の両立支援の円滑運営に不可欠な健康情報の取扱いについて

PwCコンサルティング シニアアソシエイトの 千賀 篤史氏から、なぜ健康情報の取り扱いが重要なのか、健康情報の基本的な特性や情報ごとの取扱いの違い、健康情報の取扱いにおいて企業が定めるべき事項、円滑な治療と仕事の両立支援のための基礎的な仕組み作りと職場マネジメントについて、お話がありました。

介護や育児とどういった点で異なるか、といった比較や各種データを使った説明で、治療と仕事の両立支援において、健康情報の取り扱いの整備が非常に重要であるということがよく理解できました。

【ワークショップ】

治療の各フェーズにおける各社の課題及びそれに対する「経営者(人事部門)」「管理監督者」「本人」が打つべき対策の検討

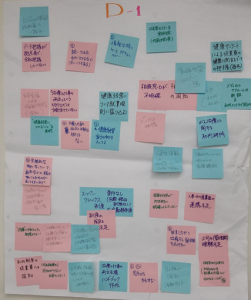

<<グループワーク>>

5,6名のグループで付箋を使い、治療と仕事の両立支援をすすめるにあたっての課題と現在行っている取り組みを出し合いました。

以下のような点が共通する課題として見受けられました。

・ 実態把握ができていない

・経営者が仕事と治療の両立支援について方針を打ち出していない

・支援制度を周知しているが知られていない

・制度自体が見直されていない

・産業保健スタッフとの連携ができていない

・上司に治療と仕事の両立に関する知識がない

・個別対応になっており、罹患について報告する人しない人で差がでている

グループによっては立ち上がってディスカッションするほど熱心に取り組まれ、それぞれの企業様の課題に対して、別の企業の人事ご担当者様から、どのように同様の課題を乗り越えたか、といった具体的なアドバイスも提示され、とても有益な時間になりました。

<<解説>>

PwCコンサルティング 主任研究員 松原 光代氏から、「準備」「認知(罹患の判明)」「治療」「復職」それぞれのフェーズにおける、企業事例および実施事項の解説がありました。

情報共有の仕組みや、治療おちう個別性の高さを踏まえた規定のあり方など、多くの示唆があり、大変勉強になりました。

【アクションプランの作成と質疑応答】講師や各社と情報交換をしながら今後の実践プランを作成

ワークショップで抽出した課題や解決策をもとに、個々にアクションプランを作成、共有していただきました。

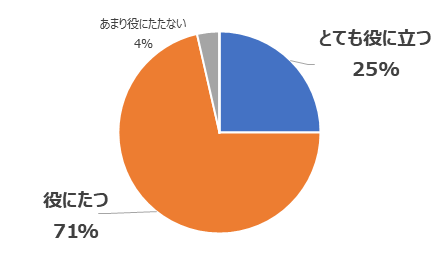

アクションプランとなると少しむずかしいところがあったようですが、3人の講師を呼び止めていただき、しっかり作成いただき、アンケートでは、多くの方に「今回作成したプランは貴社の取り組みに役に立つ」とお答えいただきました。

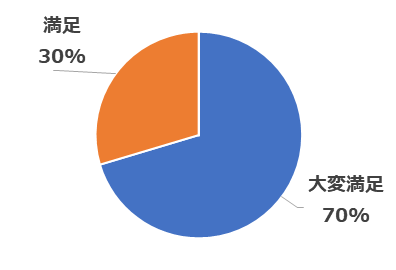

本研修全体の満足度も非常に高く、研修実施後すぐに、社内研修等のご相談をいただいております。

いただいたコメント:

・当社の現状から何が不足しているか知ることができました。

・新たな気付きがたくさんありました。

・治療との両立支援策を具体的に考えることができました。

・大変勉強になり、他社事例も伺い貴重な経験でした。

本研修は、2020年1月に大阪でも開催予定です。ぜひお申込みください。お申込みはこちらまで。

また、治療と仕事の両立支援をご検討中の人事労務・総務担当者様は、こちらまでご相談ください。